| |

一級轉速n/(r/min) |

|

540 |

620 |

740 |

|

二級轉速n/

(r/min) |

470 |

√ |

- |

- |

|

540 |

√ |

√ |

- |

|

620 |

√ |

√ |

√ |

|

740 |

- |

√ |

√ |

|

810 |

- |

- |

√ |

2 試驗結果及分析

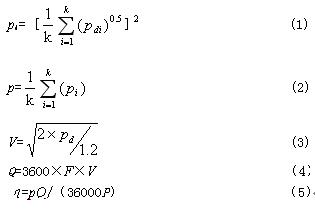

將試驗數據整理后輸入計算機,利用Excel和Matlab[4]進行處理和分析,計算平均動壓pd、平均靜壓p、流量Q、功率P及效率η,繪出橫流風機單機、串聯吸氣性能曲線。處理試驗數據所用的公式[5]

:

式中pdi為風管進口測試截面不同測點的動壓,Pa;pi為風管進口測試截面不同測點的靜壓,Pa;k為風管測試截面的測點數目,k=9;V為氣流速度,m/s;Q為容積流量,m3/h;F為風管截面面積,F=0.09m2;P為風機軸功率,kW;η為效率,%。試驗在室內進行,每組試驗時間較短,溫濕度變化引起的誤差較小,可忽略溫度、濕度、大氣壓和風速對試驗數據的影響。

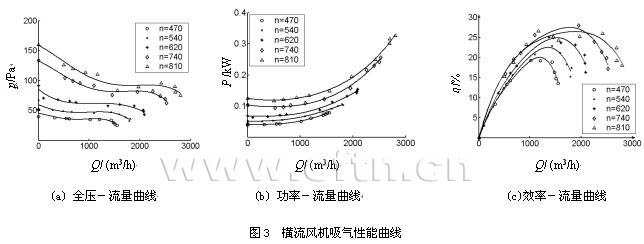

2.1 單風機吸氣特性

橫流風機的全壓、功率、效率曲線,如圖3所示(受篇幅所限僅列橫流風機Ⅰ的性能曲線)。橫流風機流量-壓力性能曲線比較平穩,沒有明顯的駝峰,壓力隨風機轉速的提高而增大,說明橫流風機單機吸氣性能穩定;流量-功率曲線隨風機轉速的提高而逐漸升高,同時效率最大值向大流量方向移動;同一轉速下,效率隨流量的增加先逐漸升高,后逐漸降低。

2.2 串聯吸氣特性

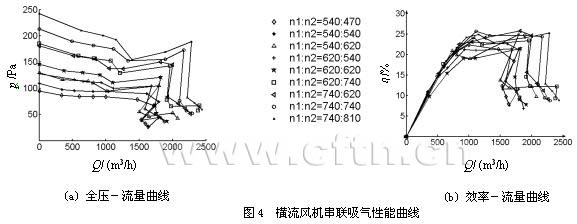

試驗表明:橫流風機串聯運行后,風機工作出現不穩定。圖4為兩橫流風機9組不同轉速搭配的串聯性能曲線,與單機性能曲線圖3比較,串聯吸氣性能曲線明顯出現異常。圖4a中,當管道阻力大時,流量小壓力大,壓力曲線比較平緩,即串聯吸氣性能比較穩定;當管道阻力逐漸減少時,流量變大,壓力出現較大波動,吸氣性能開始不穩定;當阻力繼續減少,風機進口節流器接近全開時,不穩定的狀況加劇,甚至出現當阻力減小時,流量也變小的現象,同時壓力和效率(圖4b)急劇降低。這與橫流風機特殊的工作原理以及橫流風機串聯后一級風機的出口處、二級風機的進口處氣體流動狀態發生變化有關。

風機串聯理論認為[6]

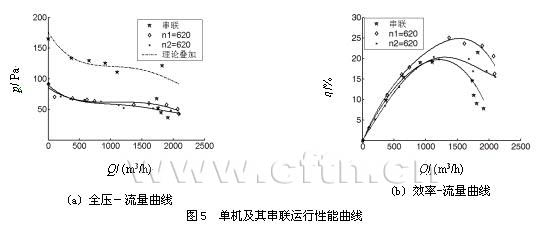

:兩臺風機串聯運行時,聯合性能曲線是在同一容積流量下,將各單機的全壓疊加而成的。然而,兩臺橫流風機串聯后并非如此,有較大的差異。如圖5a所示,虛線為按串聯疊加原理計算得出的理論全壓曲線,串聯運行的實際數據點用星形標記點表示。當管道阻力大時,串聯運行實際點和理論疊加曲線比較接近;當管道阻力逐漸變小時,串聯出現不穩定現象,串聯的實際壓力突然降低,低于風機單機工作時同流量的壓力,串聯的實際全壓曲線與理論疊加全壓曲線有較大差異。

在阻力大的工況下,串聯的效率曲線和單機效率曲線一致(圖5),趨勢也相同,但當阻力變小時,風機串聯效率明顯下降,小于任一單機的效率,這說明風機在低阻下串聯不經濟。

橫流風機串聯運行的效果與管道阻力的大小有關。當管道阻力大時,風機串聯運行平穩,串聯后的壓力增大較明顯,同時效率較單機也有明顯提高,串聯吸氣能力提高較明顯。當管道阻力變小時,風機串聯運行不平穩,串聯后的壓力增加也不明顯,甚至小于風機單獨運行時的壓力,效率明顯偏低,小于任一單機的效率(圖5b)。因此,橫流風機串聯適合在管道阻力大的工況下工作。

3 結論

(1)橫流風機單機吸氣性能穩定,隨轉速的提高,壓力、功率曲線逐漸升高,效率最大值向大流量方向移動;同一轉速下,效率隨流量的增加先逐漸升高,后逐漸降低。

(2)橫流風機串聯運行與普通通風機串聯疊加理論不相符。

(3)橫流風機串聯吸氣性能與風機單獨運行相比不穩定。在低阻區,甚至出現當阻力減少時,流量變小,壓力、效率驟降,小于任一單機。

(4)橫流風機串聯適合在管道阻力大的工況下運行。在管道阻力變小時,風機串聯運行不穩定,串聯運行的壓力、效率急劇下降,串聯失去意義。

參 考 文 獻

[1] Andrea Toffolo, Andrea Lazzaretto, Antonio Dario Martegani.An

experimental investigation of the flow field pattern within the impeller of a

cross-flow fan[J]. Experimental Thermal and Fluid

Science,2004,29(2):53-64.

[2]

GB/T1236-2000.工業通風機用標準化風道進行性能試驗[S].北京:中國標準出版社,2000.

[3]

龐靖.軸流風機與橫流風機串聯排氣特性研究[D].洛陽: 河南科技大學車輛與動力工程學院,2005.

[4]

黃清,陳煥新.用MATLAB處理風機性能試驗[J].風機技術,2005(2):30-32.

[5]

續魁昌.風機手冊[M].北京:機械工業出版社,2003.

[6]

蔡增基,龍天渝.流體力學泵與風機[M].4版.北京:中國建筑工業出版社,2003.1:286-327.